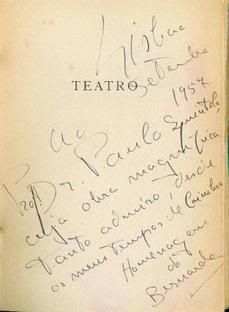

No Verão de 1996, tive nas mãos o herbário juvenil de António Martinho do Rosário, depois (e espero, apesar de tudo, que para o maior sempre possível) conhecido por Bernardo Santareno, o grande dramaturgo de ‘O Judeu’, ‘O Crime de Aldeia Velha’, “António Marinheiro” e de “Português, Escritor, 45 Anos de Idade”, entre tantas outras obras de lugar cativo na nossa tão rica como amnésica portugalidade. Estagiava eu então na RDP/Antena 2, onde, a troco de estar calado, fui remunerado com a riqueza de ouvir e ver coisas e pessoas de outra dimensão que não apenas esta nossa merceeira condição de sobreviventes a prazo e a malefício de inventário.

O herbário de António (não ainda Bernardo) é o que um herbário antigo tem de ser: uma antologia de folhas e flores coladas de costas ao papel do Tempo, esse impiedoso combustível. Enterneceu-me poder manusear um objecto criado pelas mãos do grande escritor quando moço. Por assim dizer, revisitei, pela mão dele, o tempo dele: as flores dele, as folhas dele, a botânica juvenilidade dele. Depois foram, para ele, os anos de Lisboa: médico psiquiatra, escritor de teatro, homossexual discreto, sombra solitária, portador de óculos de espessos aros, gravata decente, perpétuo cigarro ao canto da boca, sentido atento às vozes de dentro que, soltas dele, se tornavam fora corpos de actores. Os tablados dramáticos encheram-se dessas vozes, dessas vozes por assim dizer herbárias: borboletas vegetais alfinetadas pela revisitação das nossas História, Língua, Pátria, Moralidade, Sensualidade, Criação, Alma, Hipocrisia, Solidariedade, Tragédia; e dos nossos Drama, Desamparo, Confronto, Cérebro, Vazio, Frio, Fado, Exílio, Silêncio e Desconhecimento.

É justo que pouco ou nada disto vos interesse grande ou mínima coisa. É justo que sejamos diferentes, a começar pelos interesses. Esse é, aliás, um dos ganhos a obter da leitura da obra de Bernardo Santareno, esse senhor de quem alguns manuscritos andam perdidos por obra e desgraça da má hora em que deles tornou herdeiro um rapazelho de duvidosa honra e proxenética condição: a justiça da diferença contra a injustiça que toda a indiferença é.

Eu sei: o Povo (essa entidade concretamente humana que vive numa abstracção animal) não vai ao teatro, não gosta de pensar nem de se repensar, prefere mostrar as cáries no desbragamento da gargalhada, gosta mais de broa. Três décadas apenas depois do 25 de Abril, não estamos melhores por aí além. Não sabemos mais, não conhecemos mais nem minimamente nos reconhecemos: como Povo. Queremos ser da Europa sem saber ao certo onde é que isso fica. Deve ser ao pé da Turquia. Temos liberdade de expressão, é certo, mas não sabemos exprimir-nos. Votamos massivamente na Abstenção, desconfiados de que, seja quem for que lá ponhamos, é para nos roubar. E nem sabemos quem foi e o que fez Bernardo Santareno. Posso dar uma ajuda.

Era António. Juntou flores em pequeno.

O herbário de António (não ainda Bernardo) é o que um herbário antigo tem de ser: uma antologia de folhas e flores coladas de costas ao papel do Tempo, esse impiedoso combustível. Enterneceu-me poder manusear um objecto criado pelas mãos do grande escritor quando moço. Por assim dizer, revisitei, pela mão dele, o tempo dele: as flores dele, as folhas dele, a botânica juvenilidade dele. Depois foram, para ele, os anos de Lisboa: médico psiquiatra, escritor de teatro, homossexual discreto, sombra solitária, portador de óculos de espessos aros, gravata decente, perpétuo cigarro ao canto da boca, sentido atento às vozes de dentro que, soltas dele, se tornavam fora corpos de actores. Os tablados dramáticos encheram-se dessas vozes, dessas vozes por assim dizer herbárias: borboletas vegetais alfinetadas pela revisitação das nossas História, Língua, Pátria, Moralidade, Sensualidade, Criação, Alma, Hipocrisia, Solidariedade, Tragédia; e dos nossos Drama, Desamparo, Confronto, Cérebro, Vazio, Frio, Fado, Exílio, Silêncio e Desconhecimento.

É justo que pouco ou nada disto vos interesse grande ou mínima coisa. É justo que sejamos diferentes, a começar pelos interesses. Esse é, aliás, um dos ganhos a obter da leitura da obra de Bernardo Santareno, esse senhor de quem alguns manuscritos andam perdidos por obra e desgraça da má hora em que deles tornou herdeiro um rapazelho de duvidosa honra e proxenética condição: a justiça da diferença contra a injustiça que toda a indiferença é.

Eu sei: o Povo (essa entidade concretamente humana que vive numa abstracção animal) não vai ao teatro, não gosta de pensar nem de se repensar, prefere mostrar as cáries no desbragamento da gargalhada, gosta mais de broa. Três décadas apenas depois do 25 de Abril, não estamos melhores por aí além. Não sabemos mais, não conhecemos mais nem minimamente nos reconhecemos: como Povo. Queremos ser da Europa sem saber ao certo onde é que isso fica. Deve ser ao pé da Turquia. Temos liberdade de expressão, é certo, mas não sabemos exprimir-nos. Votamos massivamente na Abstenção, desconfiados de que, seja quem for que lá ponhamos, é para nos roubar. E nem sabemos quem foi e o que fez Bernardo Santareno. Posso dar uma ajuda.

Era António. Juntou flores em pequeno.